Отзывы

С Сашей невероятно приятно и продуктивно работать! Мы сотрудничали в Careerum, и я с теплом вспоминаю нашу совместную работу над фронтендом, особенно над проектом на Humhub — там мы отлично «спелись».

Саша — тот редкий специалист, который сочетает в себе скорость, самостоятельность и исключительное качество. Она брала макеты и просто делала всё идеально, без лишних вопросов и без ошибок. На неё всегда можно было положиться.

Кроме того, она просто замечательный человек в команде: всегда на связи, всегда позитивная, ответственная и готовая прийти на помощь. Без всяких сомнений позову Сашу в будущие проекты и буду рад поработать с ней снова.

Иннокентий Солнцев, careerum.com

Иннокентий Солнцев, careerum.com

Александра разработала для меня сайт на Вордпрессе. В разработке был шаблон сайта и дизайн интерфейса, раздел для блога, рубрикатор статей для блога, магазин на Вукоммерсе, раздел для видеошколы. Позже добавляли функционал плагинами, которые Александра или писала с нуля сама, или редактировала существующие. Заодно оптимизировала сайт, удалила лишнее, нашла ошибки с исправлением ссылок Вордпрессом и удалила встроенный лог Вордпресса, который забил мне всё место на хостинге, хотя пользы от него никакой не было.

К работе подходит ответственно, самостоятельно придумывает, как решать сложности с учётом особенностей Вордпресса. Я говорю, что надо сделать, она исследует тему, предлагает варианты, мне не приходится морочиться и искать решения самому. Вопросы решает оперативно. Александра немногословная, кому-то это плюс, кому-то нет, но я доволен сотрудничеством.

Вадим Муратов, muratovbim.pro

Вадим Муратов, muratovbim.pro

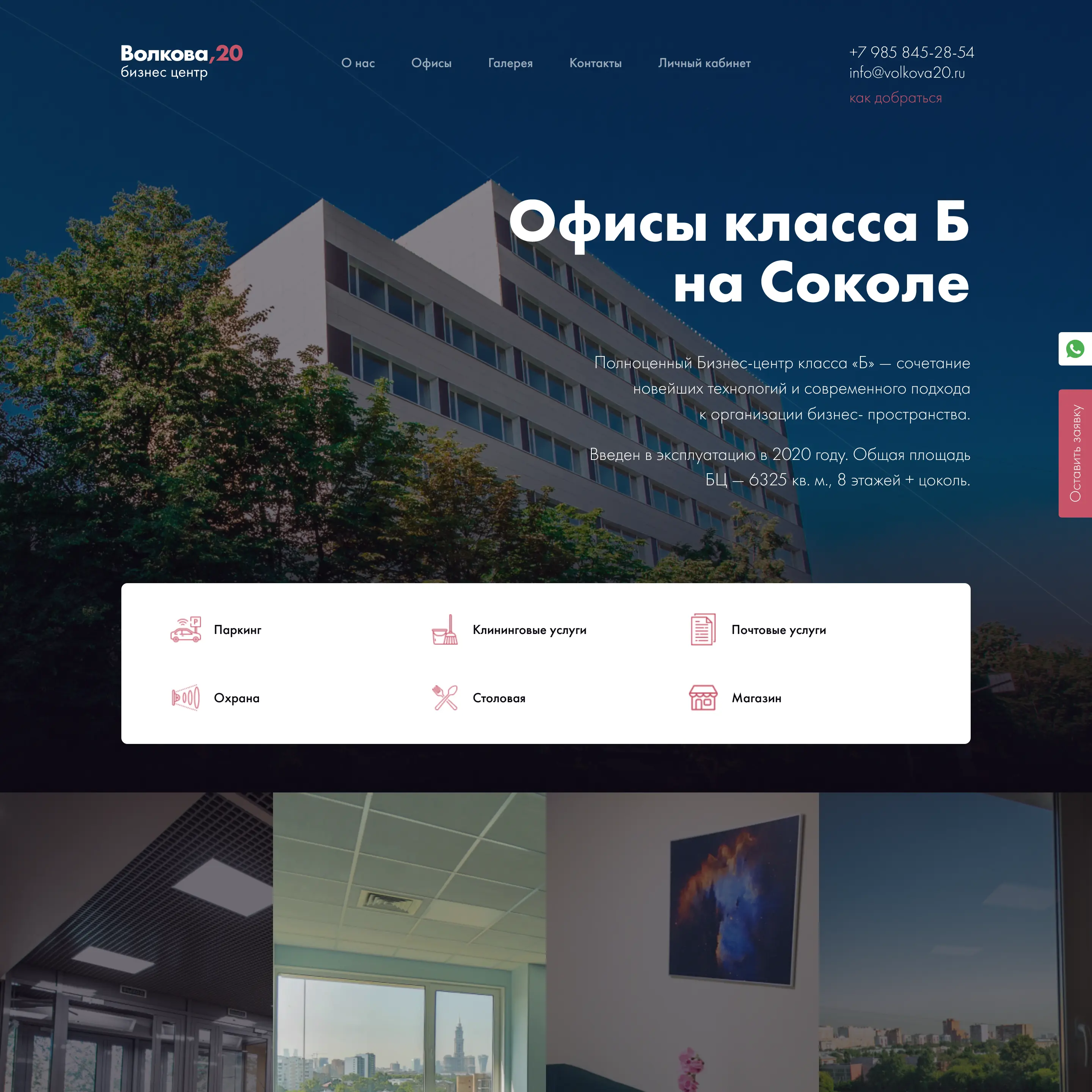

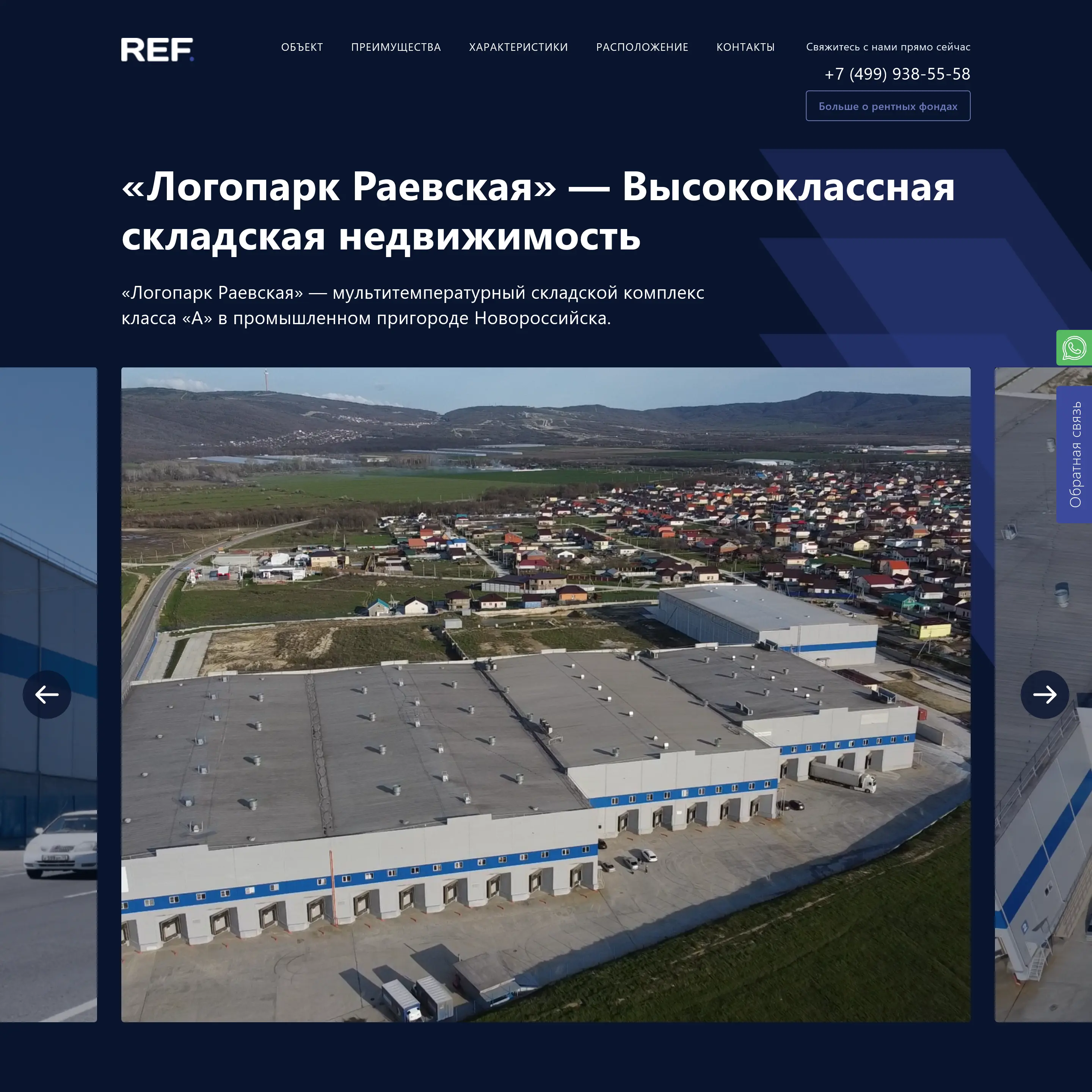

Мы хотим поблагодарить Александру Травкину за разработку сайтов bim56.ru и bim156.ru. В итоге мы получили именно тот результат, который хотели. Сайты получились функциональными, современными и полностью соответствуют нашим ожиданиям. Александра смогла воплотить наше видение в жизнь, за что ей большое спасибо.

Работа понравилась, и мы довольны конечным продуктом. Рекомендуем Александру как специалиста, который добивается нужного результата.

Евгений Андреев, bim56.ru

Евгений Андреев, bim56.ru

Познакомился с Сашей, когда захотел сделать self-hosted авторский блог, но ещё не знал, как его оформить и какой движок использовать. Она накидала мне референсов, я выбрал понравившуюся платную тему, и Саша сделала её аналог на движке Kirby, попутно написав с нуля плагины с дополнительным функционалом.

Потом я решил переехать на Эгею — на ней мы меняли дизайн дважды. Так как в самом движке многое было захардкожено, сделать что-то уникальное было непросто, но Саша справилась.

В итоге я определился с решением, которое закрывает 95% моих потребностей в блоге, и снова обратился к ней. Пришлось перенести все уникальные врезки с Эгеи на совершенно пустой движок — Datenstrom Yellow. Работы было очень много: сначала прототипы, потом сетка, затем для каждой врезки писался с нуля свой плагин, делался адаптивный дизайн под мобильные устройства, исправлялись баги и вносились правки. Теперь функционала у меня внутри даже больше, чем я использую сейчас, и мы продолжаем сотрудничать.

Оглядываясь назад, понимаю, что вместе с Сашей я прошёл полный цикл — от первых экспериментов до осознанного понимания, каким должен быть мой блог. Мы меняли дизайн, пробовали разные подходы, и именно через этот опыт я пришёл к своему стилю и пониманию, что для меня действительно важно.

Рекомендую Сашу, если нужен не просто верстальщик или дизайнер, а полноценный frontend-разработчик — особенно если делаете проект с нуля и под ключ. Она умеет всё: от дизайна и вёрстки до программирования, независимо от используемых библиотек. Может разобраться с любым, даже непопулярным движком, и при необходимости использовать не тупой «вайб-кодинг», а осознанное AI-assisted программирование.

Михаил Крюков, mkrukov.ru

Михаил Крюков, mkrukov.ru